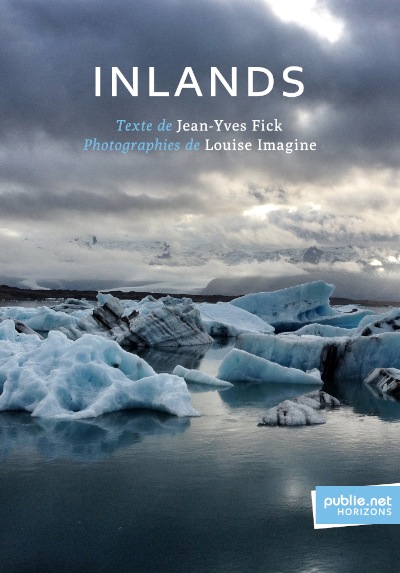

attendre l’île

attendre l’île, du centre même, la recevoir : des lentes, des sourdes poussées du fond sur le noyau de peine, jusqu’au débord – et ruine, l’accueillir telle : entière – désordre net, jailli du sel, du granit – pour être haut, interpeller le ciel, le vide – roc est vacance pleine, qui porte le monde – grain à grain, il use le temps, le désoeuvre – ni abri, ni muraille – l’île roule le corps de l’homme, marqué entièrement des trouées de sa bouche, de ses tranchants : elle allège par des saignées le poids de vivre – et sa pierre est aveugle, elle est chant et rien d’autre – inlassable, elle ouvre les solitudes en grand – toujours plus d’air, plus de souffle, pour ce qui fuit – le corps de l’homme est livré aux sirènes

île-langue, substance d’île : pâte d’un parler très ancien émancipé des bouches, courant dans la friche, dans la chair du pilote, de la sentinelle avancée – une foudre, une commotion – entre les côtes – un rapt sacré : jamais ne font retour l’identité, la connaissance

dans l’imprévisible des ciels, des mers brisées de pierres, l’incessant qui se réinvente – l’île-langue, l’air : à la jointure le vivant, sa patience, son ardeur – dressé au bord, pour l’écoute – où disparaissent les choses dans leur propre nom : exister n’a que faire des mots – seuls le saisissement, l’élan : exposer le vivant, le déployer, largement l’ouvrir à sa propre mortalité – en confiance – puis sonder la plainte, le vertige écumant, avec juste des cris d’oiseaux, des bleus d’esquilles – sans crainte

équinoxe : à même le mot, des mendiants – trop clairs, trop nus, sans planète, sans alignement : sur la pierre, de leur cuillère d’os, ils grattent le sel – ils ont le temps : celui qui de tout son poids exprime les larmes de la pierre – nox, oceano : nuit au centre, d’assaut, de charge – au renversement – veille dans ce bruit une lueur : le visage mort de l’éternité, pour qu’usure se fasse, délitement – poussière et cendre, tout est ramassé, resserré dans les doigts des mendiants – mais leur sel est comme la pierre : sans obéissance – il va, il les traverse – et toujours plus pauvres, les mendiants recommencent : ils grattent le sel – toujours là – tant de mers, à même le mot

horizon, de part et d’autre du corps – sur les bras tendus, le ciel repose

face comme roche claire : tournée, sans fond, au-dedans de soi – pour être là, posée – avec le calme, et le creux du temps pour mon épaule – face libre, la pierre : ce haut regard, ajusté sur l’infini – avec le jour près de la terre, le peu de mousse pour mon front, mon épaule – l’être seul de la pierre, son silence – ni mer, ni oiseaux, ni vent ne l’effleurent, ne laissent trace – ni la voix – cela qui est sans exigence, la pierre – toujours, porté plus loin, l’irréductible de son règne : l’absence – pour le repos, le corps, simplement adossé à sa force – pour un moment – avant que l’île

juste dans la face, dans le bloc, ce nid pour mon front, mon épaule – avec un peu de soleil dedans

visage : celui-ci, celui-là, perdu – dans la pierre, dans les dures limites – chargé d’oubli, il n’arrive plus : le présent s’acharne, immobile – bouche à phonèmes gris, le visage, pour le vent – pour qu’il siffle dans les fissures – avec l’écho, écrasé dans la pierre, embrassant le visage – au seuil des yeux les oiseaux divisent le néant – à coup d’ailes – démultiplient la menace, la compacité : l’autre, dans la pierre, est sans altérité – nature morte – dans le trou d’eau, mon visage : toutes ces pierres, dans un visage – tous ces refus – sous l’eau, dans le trou – en transparence – non venus au jour – mais au vide – dans la paix de l’île – dissous – dans l’apaisement

_____________________________________________________________________

Merci à Michèle Dujardin d’accueillir mon texte L’enfance au toucher sur son site abadôn.fr

Les échanges de blog à blog en vases communicants se nouent chaque premier vendredi du mois.

L’image d’aujourd’hui, juste cela. Un mur lépreux, des gouttières, une flaque . Les cercles parfaits et mouvants et changeants que sans cesse font gouttes de pluie. Tout un monde si proche, si lointaine la voix pour le dire.

L’image d’aujourd’hui, juste cela. Un mur lépreux, des gouttières, une flaque . Les cercles parfaits et mouvants et changeants que sans cesse font gouttes de pluie. Tout un monde si proche, si lointaine la voix pour le dire.

Des siècles, cela fait des siècles que je veille .

Des siècles, cela fait des siècles que je veille .

De menues lézardes courent, visibles, dans la pierre claire du monde. Fin du sentiment sédentaire. Insidieusement, ce qui porte les pas se fait bien moins sûr, il se pourrait que l’on quitte terre ferme, que les certitudes se fracturent, ou tombent pesantes en poussières insensées.

De menues lézardes courent, visibles, dans la pierre claire du monde. Fin du sentiment sédentaire. Insidieusement, ce qui porte les pas se fait bien moins sûr, il se pourrait que l’on quitte terre ferme, que les certitudes se fracturent, ou tombent pesantes en poussières insensées.